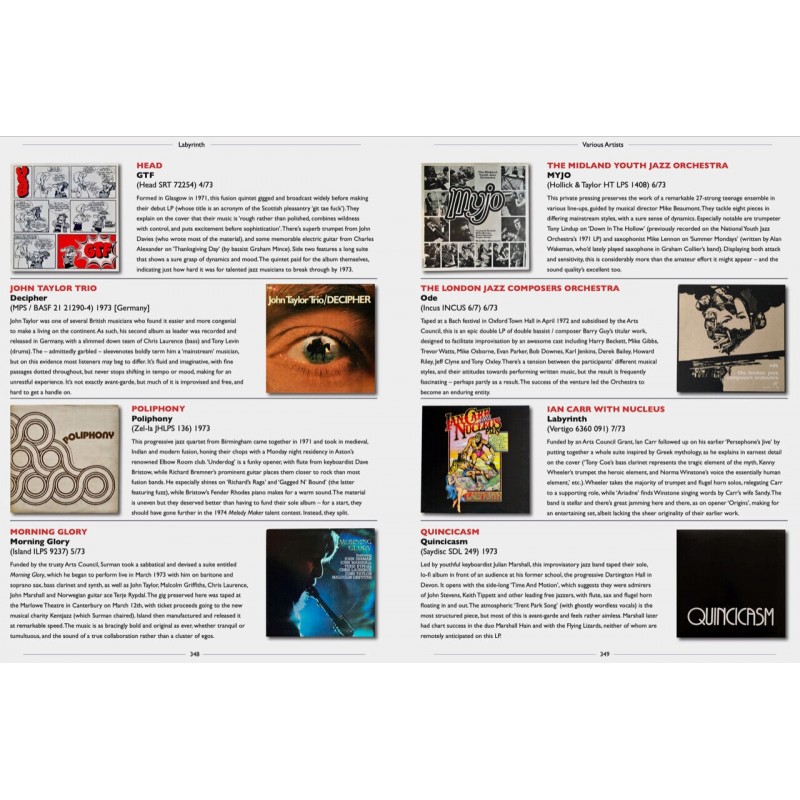

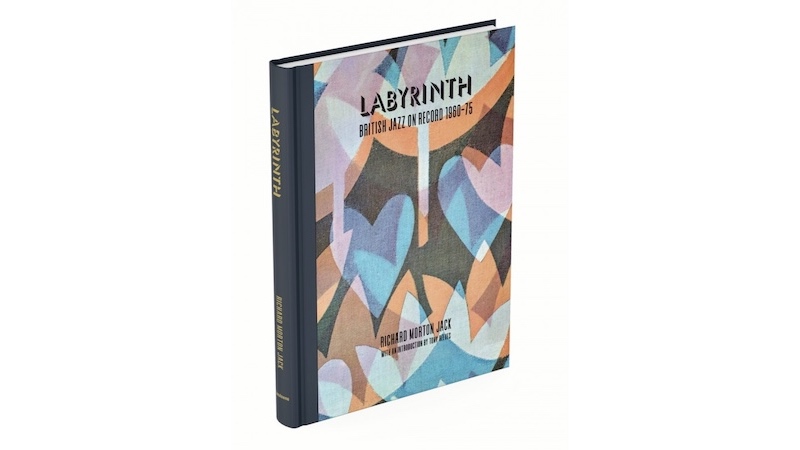

Cópias originais de Hum Dono, álbum de 1969 do quarteto de Joe Harriott e Amancio D’Silva, trocam de mãos por valores acima dos 2 mil e 500 euros, sinal claro e simultâneo da sua raridade e da sua excelência. O registo do encontro entre o saxofonista nascido na Jamaica e o guitarrista goês, parte da notória Lansdowne Series da EMI, mereceu um par de oportunas reedições na última década e simboliza igualmente um crescente interesse na mais ampla cena jazz britânica. Historicamente desvalorizado face ao seu congénere americano, o jazz britânico resultou de um específico conjunto de circunstâncias — culturais, antes de mais, mas também políticas, sociais, económicas até — que lhe conferiram um carácter distinto que especialistas e coleccionadores aprenderam com o passar das décadas a apreciar. Labyrinth – British Jazz On Record 1960-75, livro da autoria de Richard Morton Jack lançado com selo da Lansdowne Books, reúne — com a vistosa dignidade própria dos chamados coffee table books, ou seja, formato generoso, papel de alta qualidade, capa dura, etc. — capas de discos que representam a nata da produção jazz da Grã-Bretanha entre, como se clarifica no subtítulo, 1960 e 1975, um período de intensa convulsão no império britânico. O “vento de mudança” a que o primeiro-ministro britânico Harold Macmillan aludiu em 1960 num discurso proferido no parlamento sul-africano, ressalvando que o seu governo não travaria o ímpeto independentista das colónias que ainda suportavam o que restava do império, trouxe óbvias transformações à sociedade da época. E o jazz, naturalmente, espelhava de forma criativa e libertária todas essas mutações históricas.

“Liberdade”, palavra-chave naquele tempo (como hoje…), é um valor repetidamente mencionado nas liner notes de Tubby’s Groove, álbum de 1960 do lendário saxofonista Tubby Hayes que é o primeiro de uma generosa lista com mais de 300 preciosidades de jazz britânico cujas capas — e contracapas! — aqui se reproduzem. É particularmente relevante para a qualidade óbvia de Labyrinth que os versos das capas das notáveis edições laminadas destes álbuns encontrem por aqui espaço. Tradicionalmente, era nas contracapas que se incluíam as notas e textos que continham preciosa informação e que, conjuntamente com as opções de design gráfico e as fotos que serviam de base aos imaginativos artworks, nos oferecem uma muito valiosa perspectiva sobre o pensamento da época. Ainda a propósito de Tubby’s Groove, por exemplo, menciona-se que a sessão de gravação de onde saiu o material para esse álbum foi apenas a segunda do contrabaixista Jeff Clyne que, argumentava Tony Hall, autor das liner notes, precisava ainda de “aclimatize himself completely to studio conditions”. Um facto que, no entanto, e ainda de acordo com as notas citadas, não impedia que se escutasse na sua forma de tocar “a promessa de grandes feitos num futuro não muito distante” (“His playing here promises great things in the not too distant future”). De facto, Clyne, que pouco tempo antes desta sessão tinha integrado o grupo que tocou na abertura do lendário clube de Ronnie Scott, em 1959, haveria de brilhar ao lado de gente como Blossom Dearie, Stan Tracey, Ian Carr ou John McLaughlin e passar por ensembles históricos como os Nucleus, Isotope, Gilgamesh ou Turning Point durante a década de 70, cumprindo totalmente o certeiro vaticínio de Tony Hall.

Richard Morton Jack, autor e editor de Labyrinth, é um incansável investigador do passado musical britânico, responsável pela fantástica e “ocasional” revista Flashback de que se publicaram, entre 2012 e 2017, nove edições (haverá, eventualmente, de acordo com o autor, uma décima) e ainda por livros focados no cantor folk Nick Drake — The Life (2023) —, na produção musical mais vasta da Grã Bretanha nas décadas de 60 e 70 — Galactic Ramble (2019) — e ainda, com um foco mais aprimorado, na cena psicadélica pop e rock que teve lugar nas ilhas britânicas entre 1966 e 1970 — Psychedelia (2017) — e, finalmente, no terreno musical análogo explorado por músicos americanos e canadianos entre 1965 e 1974 — Endless Trip (2010).

No texto introdutório de Labyrinth, Morton Jack esclarece o que o levou a definir a moldura conceptual deste seu livro. A sua decisão de limitar a selecção apresentada a discos lançados entre 1960 e 1975 ficou a dever-se a uma pragmática gestão de espaço — o autor deixa, aliás, muito claro que múltiplos discos de assinalável qualidade, de gente como Don Rendell e Stan Tracey ou de grupos como os Jazz Couriers, foram editados durante a década de 50. Richard Morton Jack explica ainda que, no período em causa, a experimentação musical levou a que a fronteira entre géneros se diluísse, circunstância que obrigou a complexas decisões: “Tive dificuldade em delinear quais os álbuns que são jazz com sabor a rock e quais os que são rock com sabor a jazz, acabando por decidir omitir os Soft Machine, Colosseum e Rock Workshop, mas incluindo álbuns feitos pelos seus membros. Porque é que Electric City de Bob Downes está no livro, mas não os Piblokto de Pete Brown? Onde estão os If e a Mahavishnu Orchestra? Só posso dizer que tive de decidir se eles pertenceriam mais adequadamente a um livro sobre rock progressivo, e que estou aberto a que as minhas escolhas sejam contestadas.”

O autor deixou ainda de fora singles e EPs e também omitiu alguns LPs “feitos por músicos de jazz visitantes com sidemen britânicos (Prince Lasha e Philly Joe Jones, por exemplo)”, embora, como ressalva, tenha decidido incluir outros de Paul Gonsalves ou Brotherhood Of Breath, por exemplo. “Não existe uma razão clara para este facto”, concede ele de forma lacónica. De fora ficaram igualmente títulos de jazz tradicional, easy listening, bandas sonoras, library music e ainda de vocalistas de jazz mais mainstream, como Cleo Laine e Blossom Dearie, “por muito bons que sejam os seus discos”, explica. “De facto”, admite ainda Morton Jack, “teria adorado ter incluído mais LPs de jazz britânicos de mulheres, ou mesmo com a participação delas — mas a resposta simples é que quase não foram feitos. As razões para isso são intrigantes para especular, mas o facto lamentável permanece.”

Ainda assim, ao longo das suas 375 páginas profusamente ilustradas com capas e contracapas de discos que hoje se encontram extremamente valorizados nos circuitos de coleccionadores — High Spirits, do quinteto de Joe Harriott, pode ser adquirido no Discogs por cerca de 1400 euros… — encontram-se incontáveis obras-primas de um género que, felizmente, se tem reconciliado com o presente graças a uma série de atentas reedições que resultam da crescente procura destes títulos. A editora de Jazzman Gerald, por exemplo, relançou em 2018 a muito cobiçada série completa de sessões do quinteto de Don Rendell e Ian Carr para a Lansdowne, disponibilizando-a numa luxuosa caixa com cinco álbuns e ainda em mais económicas edições singulares. Em Labyrinth, além das reproduções das capas que conferem a este tomo uma adequada aura de guia para um género, encontram-se ainda excertos de críticas da época, facto que nos permite perceber como estava toda esta aventureira música a ser escutada e entendida no seu tempo, e ainda, para alguns registos-chave, breves recensões do próprio autor. No que à escrita concerne, merece ainda menção a introdução assinada por Tony Reeves, baixista e contrabaixista que tocou na New Jazz Orchestra de Neil Ardley e que contribuiu para sessões de artistas como Davy Graham e John Mayall além de ter sido membro fundador dos Colosseum. Através do seu texto repleto de referências a muitos dos artistas que preenchem as páginas de Labyrinth, obtemos uma aguda perspectiva desta muito criativa época da cena jazz britânica. Mas Reeves também conclui a sua lúcida revisitação com uma explicação honesta e transparente para a barreira de 1975 que o livro não ultrapassa: “Com o início dos anos 70, tornou-se claro que o público de jazz na Grã-Bretanha não estava a crescer. O terrível estado da economia significava que a indústria musical começou a olhar muito mais atentamente para os custos e para o que estava ou não a dar lucro. Num certo sentido, era o fim de uma era dourada, mas noutro significava simplesmente que os músicos tinham de mudar a forma como abordavam a divulgação da sua música. A vida de um músico de jazz nunca foi fácil, por isso olho para essa época com carinho, mas não com nostalgia. Nenhum de nós ficou rico a tocar jazz, nem sequer pensou nisso. Fizemo-lo por amor à música e estou encantado por as pessoas continuarem a apreciá-la.”

Olhando com atenção para as gloriosas capas de discos criados por músicos visionários como Tubby Hayes, Ronnie Scott, Mike Westbrook, Ray Russell, John Stevens, John Dankworth, Mike Garrick, Stan Tracey, Michael Gibbs, Neil Ardley, John Surman, Phil Seamen, John McLaughlin, Tony Oxley, Frank Ricotti, Jack Bruce, Dick Morrisey, Ian Carr, Don Rendell e Joe Harriott — este, sem dúvida, um dos nomes mais representados neste tomo — obtém-se uma visão clara de um jazz que soube abrir-se a outras latitudes e acolher no seu seio músicos que trouxeram válidas experiências de ex-colónias do império, ainda que, pontualmente, os seus títulos traduzissem pensamentos que hoje seriam inadmissíveis — algum executivo da MFP, etiqueta de edições “budget” da EMI, deve ter achado brilhante a ideia de dar ao único álbum do Indo-Jazz Ensemble, em que tocaram Kenny Wheeler e Jeff Clyne ao lado de músicos indianos desconhecidos certamente recrutados para o que deve ter sido encarado como uma mera oportunidade de faturação, o título Curried Jazz. Esses retrógrados resquícios de pensamento colonial também admitiam alguma misoginia, algo que, aliás, reforça a ideia avançada por Morton Jack da fraca representação feminina no género nesse tempo: no gosto duvidoso da capa de Snakehips Etcetera dos Nucleus de Ian Carr ou na jovem branca em pose de recatada sensualidade sob uma bandeira britânica na capa de Southern Horizons de Joe Harriott (relegado pela editora Jazzland a uma pequena foto do tamanho de um selo na contracapa) podem adivinhar-se as razões para as libertárias lutas que as décadas seguintes haveriam de conhecer. Mas é definitivamente importante que o olhar contemporâneo de Morton Jack não tenha procurado suavizar o lado menos positivo desses tempos.

category-label-

category-label-